|

省城乡规划专家马向明解析新型城镇化

23日下午,我市举办学习贯彻《国家新型城镇化规划(2014-2020)》专题报告会,邀请省城乡规划设计院总规划师马向明授课。马向明从广东省城镇化现状的特征与问题、新规划带来的挑战与机遇、新型城镇化规划布局的把握三大方面对《规划》进行了分析讲解,并指出,在下一步新型城镇化建设中,要更加关注产城互动、低碳生态和人文城市三大方向,为阳江推进新型城镇化建设工作提供新思路。

粤西城镇化率明显偏低

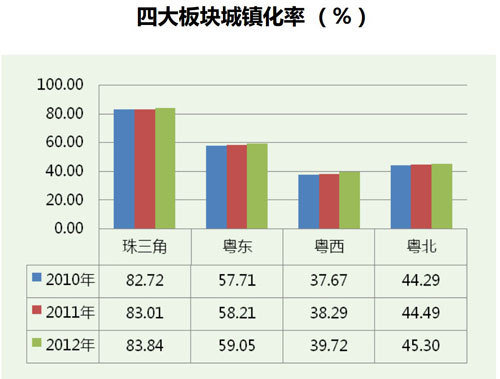

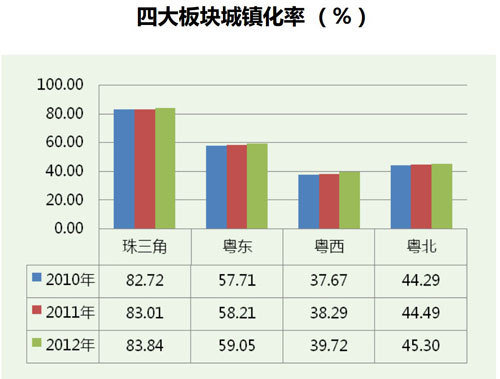

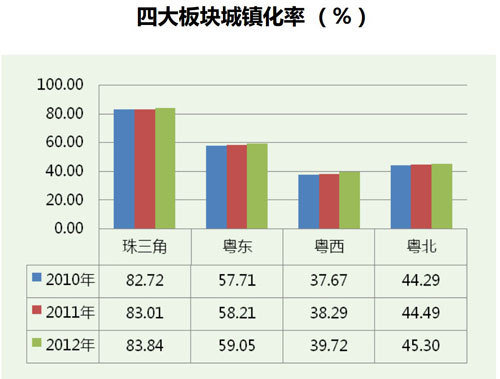

1978-2013年,中国城镇常住人口从1.7亿人增加到7.3亿人,城镇化率从17.9%提升到53.7%,年均提高1.02个百分点。马向明指出,截至2012年末,广东城镇化率达到67.4%,居全国前列;其中,珠江三角洲地区的城镇化率达83.84%,已进入城镇化发展的成熟阶段。不过,粤西地区的城镇化率不到38%,远远低于全国平均水平。

按照城镇化水平纳瑟姆曲线图,城市化率在30%至70%之间,即处于快速城市化阶段工业社会,城市化率在70%以上则已进入城市化转型阶段的后工业社会。珠三角已步入后工业化时期,是世界上最大的都会区和大都市区之一,其他地区处于工业化初中期,阳江所在的粤西还处于工业化初期。

在城市化进程中,马向明表示,国内普遍存在以下问题:大量农业转移人口难以融入城市社会,市民化进程滞后。“土地城镇化”快于人口城镇化,建设用地粗放低效。城镇空间分布和规模结构不合理,与资源环境承载能力不匹配。城市管理服务水平不高,“城市病”问题日益突出。自然历史文化遗产保护不力,城乡建设缺乏特色。体制机制不健全,阻碍了城镇化健康发展。“这些普遍性的问题广东也很明显。”马向明说,而粤西的核心问题在于,工业化和城镇化水平都相对滞后,城镇化质量不高。一方面,发展动力不足,经济水平低,缺乏战略性项目和平台,公共服务设施不完善;一方面,区域关系闭塞,跨界互动不强,存在边界逆梯度效应。

城镇化发展向重质量转型

新兴城镇化规划“新”在哪?马向明表示,关键在于摒弃了过去粗放消耗型推进城镇化的模式,由速度型向质量型转变。

马向明分析,随着我国农业富余劳动力减少和人口老龄化程度提高,主要依劳动力廉价供给推动城镇化快速发展的模式不可持续;随着资源环境瓶颈制约日益加剧,主要依土地等资源粗放消耗推动城镇化快速发展的模式不可持续;随着户籍人口与外来人口公共服务差距造成的城市内部二元结构矛盾日益凸显,主要依非均等化基本公共服务压低成本推动城镇化快速发展的模式不可持续。工业化、信息化、城镇化和农业现代化发展不同步,导致农业根基不稳、城乡区域差距过大、产业结构不合理等突出问题。

在推进城镇化的过程中,马向明认为,提高城市可持续发展的能力也同样重要。应从以下方面努力:强化城市产业就业支撑,优化城市空间结构,提升城市基本公共服务水平,提高城市规划建设水平,推动新型城市建设。具体来说,粤西地区要在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上,壮大先进装备制造业、战略性新兴产业和现代服务业,推进海洋经济发展。阳江的城镇化方向在于融入珠三角生活圈,要点在于坚持蓝色崛起、发展海洋经济,重点要做好交通大文章。

“我到过阳江很多次,现在广州到阳江的时间、距离在逐渐拉近,高铁也马上开建。”马向明说,广东现在已经全面进入高铁时代。如果高铁开通,阳江也将置身于广州一小时生活圈内,城镇化进程将大大提速。

保留特色做好“旧文章”

城镇化的终点,应是实现人与城市如何和谐相处的健康城市。在马向明心目中,从人与自然相交融的角度出发,绿地遍布的“花园城市”是一种最理想的发展模式,也是健康城市的一种。他以美国波士顿奥姆斯特德设计的“翡翠项链”举例,绿道把一个个公园串起来,延绵约16公里,在波士顿中心地区形成景观优美的大型公园,不仅为市民提供了休闲运动尝试,提高城市的健康度,也为城市带来了人群的聚集,提高城市活跃度,放大公园能发挥的各种效应。

在城镇化过程中,马向明并不赞成大拆大建,“西方城市,在建设新楼时,有些会想办法如何保留有特色的老建筑;在修建公园时,原来废弃的铁轨甚至也被利用,成为一条铁轨绿道,十分富有哲理性。”马向明表示,把房子堆砌在一起不能叫做城市,城市文化内涵不可缺失,城市个性不能模糊。

马向明认为,在建设人文城市的过程中,要发掘城市文化资源,强化文化传承创新,把城市建设成为历史底蕴厚重、时代特色鲜明的人文魅力空间。注重在旧城改造中保护历史文化遗产、民族文化风格和传统风貌,促进功能提升与文化文物保护相结合。还要注重在新城新区建设中融入传统文化元素,与原有城市自然人文特征相协调。“对历史文化空间的保护,有多方面的作用,可以成为地域的特色,城市身份的象征;可以成为空间消费的对象,促进旅游和消费,还可以成为高密度地区空间调节的因素。”马向明说,城市规划要看得更长远一些,阳江有很多有特色的老城区,如何规划,如何取舍,值得深思。

人物简介

马向明,广东省城乡规划设计研究院总规划师,教授级高级规划师。从1986年起一直从事城市规划设计工作,参加广东省大量的重要规划编制和规划政策制订。先后两次(1994年和2004年)参加《珠江三角洲城市群协调发展规划 》的编制, 对改革开放以来广东省城市化的发展和进程有深刻的理解和见解。

本报记者/陶明霞

|